- NIIGATA

越品 - おすすめ

商品 - 生産者と

商品 - カテゴリー

から探す - 越品

ヒストリー - 店舗・

取扱店情報

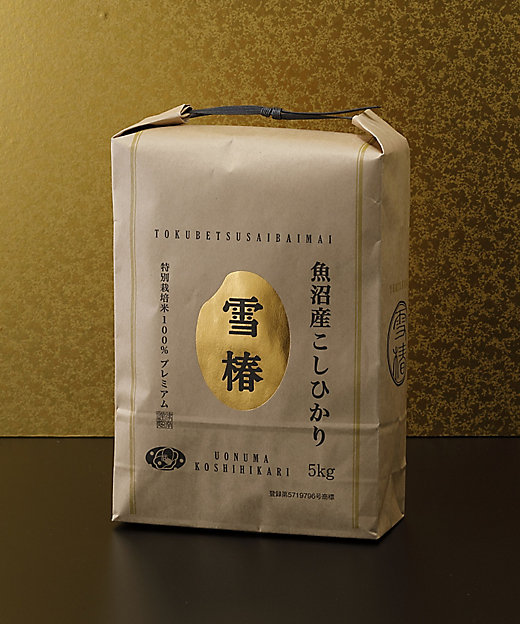

雪椿を育む、水と土と空気に触れる

2018年9月12日。今回の訪問の目的は、産地の見学だけでなく、雪椿の稲刈りを体験すること。

NIIGATA越品の販売スタッフたちも参加しました。

一面に広がる黄金色の稲たち。今年もお米が実りました

日本最長の河川である信濃川とその支流によって作られた「河岸段丘」。津南町のシンボルである特徴的な地形を活かした雪椿の稲田は標高約450mの高さにあります。昼夜の寒暖差によって高原野菜が甘みや旨みを蓄えるのと同様に、適度な厳しさを持つ環境はお米にとってもおいしさの源となるそうです。

▲ 水、土、栽培。全てにこだわって育てられた「雪椿」

雪椿を育む、

水と土と空気に触れる

2018年9月12日。今回の訪問の目的は、産地の見学だけでなく、雪椿の稲刈りを体験すること。NIIGATA越品の販売スタッフたちも参加しました。

▲ 一面に広がる黄金色の稲たち。今年もお米が実りました

▲ 稲刈りに汗を流す越品スタッフたち

35℃を超える猛暑日を何度も観測し、台風や豪雨が日本列島を襲った2018年の夏。幾度の試練を乗り越え、雪椿の稲は今年も大きな粒を実らせました。使い慣れない鎌を手に、さっそく稲刈りに挑戦。稲の根元に鎌の刃を当て、引くように力を入れて刈っていきます。なかなかコツが要る作業です。

「ザクッ、ザクッ、ザクッ」農家の桑原さんを観察すると、まず音が全く違います。心地よいテンポと、芯を捉えた響き。無駄のない動きと力加減で作業をしていることが、音を聞くだけで伝わってくるようでした。

▲ 熟練の手から奏でられる「ザクッザクッ」という音が心地よく響きます

▲ あっという間に刈り取られていく田んぼ。さすがコンバインです

機械が入れない田んぼの四隅を手で刈り取ると、後はコンバインで一気に収穫していきます。

澄んだ空気、清らかな水、肥沃な土。短時間の稲刈り体験でしたが、雪椿が育つ環境を自分たちの五感で知ることができました。「次は田植えに来たいね!」と声を揃える越品スタッフたちでした。

乾燥も精米も、当たり前の方法が

ベストとは限らない

稲刈りの後は、精米と貯蔵の施設を見学させてもらいました。

収穫した稲は、まず乾燥させてから籾(もみ)を取ります。

一般的な乾燥機は火力を使って高温で乾燥させるのですが、熱によって食味(おいしさ)が奪われてしまうのが弱点。

そこで、雪椿は除湿した風を送り込むことで乾燥させています。

時間はかかりますが、味を保ったまま籾を取ることができる方法なのです。

▲ 籾を取って玄米にするための機械

▲ 床にある投入口から籾を入れると、後ろの機械の中へと移動していきます

籾の殻を取り除いたものが玄米です。玄米を包むぬか層を除去することを精米といい、この工程によって私たちが普段口にする白米になります。雪椿では、精米についても通常と異なる方法を取っています。熱を抑えながら異物や着色米などの不純物を弾き飛ばす最新の精米機を導入。精米にかかる時間は長くなりますが、食味の低下を防ぐことができます。

▲ 精米しながら不純物の除去もできる精米機です

▲ 精米されたお米を計量しながら袋の中へ

お米は殻やぬか層を取り除くと、劣化のスピードが速くなってしまいます。そのため玄米の状態で保管するのが一般的ですが、雪椿では籾のまま貯蔵しています。玄米よりも体積が大きいので広い貯蔵施設を必要としますが、味を優先した保管方法を選んでいます。

▲ 貯蔵庫。これだけの巨大な設備は、県内でも数えるほどしかないそうです

▲ 底まで数メートル。覗きこむと足がすくみました

土をいたわる。

土を大切にする

雪椿では土作りにおいても一線を画す方法を取っています。

通常、秋に稲刈りが終わると、田んぼはそのまま、もしくは野焼きをして冬を越します。

田植えの準備をするのは、春が来てからです。

雪椿では稲刈りが終わったらすぐに、国産の有機質の肥料を使って土作りを始めます。

津南町では3m以上の雪が積もりますが、その下で土はじっくりと栄養を蓄え、春を迎えます。

雪解け後にも土作りを続け、田植えに向けた備えに余念がありません。

良いお米は、良い土壌から。通常の約4倍の経費と手間をかけて、雪椿のための土は作られています。

▲ 収穫の直後から、来年に向けた土作りが始まります

▲ 同じ土地で繰り返される稲作という営み。土を大切にする気持ちが、おいしいお米を育てます

あらゆる条件で極限までこだわり抜かれた雪椿。

それでもまだ、おいしさの理由は語り尽くされていません。

魚沼産特別栽培コシヒカリ「雪椿」。土作りから精米まで一切妥協することなく作られたこのお米は、魚沼産コシヒカリの中でも0.003%しか存在しない希少性も特徴のひとつです。

「魚沼産コシヒカリ」というだけで品質の高いお米をイメージしますが、「雪椿」はその中でも何が特別なのでしょうか。

ストーリーを大事にしたかった

「お米はどこで作るかも重要ですが、誰がどんな風に作っているかも大事。

雪椿は、魚沼産という言葉だけでは伝わらないストーリーも大事にしたいんです」と語るのは小林善仁さん。

雪椿の販売とPRを展開する越後雪椿産業株式会社の新潟営業所所長兼営業部長という肩書きを持ちながら、

雪椿とは別のお米を生産する兼業農家としての顔も持っています。

作るまで、ではなく、届けるまで。一般的に販売されている「魚沼産コシヒカリ」は、

確かに魚沼で作られたコシヒカリではあるものの、袋の中身が全て同じ農家の米とは限らず、

ブレンドされていることが少なくありません。

どれだけこだわって米作りをしても、それでは意味がないという思いから生まれたのが

「雪椿」というブランド米でした。

▲ 雪椿を世界中に紹介するため、海外へ出張していることも多い小林さん

▲ WEBサイトでは、雪椿のお米が食べられるお店を紹介。そのほとんどがミシュランの星獲得店です

流通量の約7割がレストランやホテルで提供されているのも、心を込めて届けたいという思いから。米作りのストーリーに共感し、味に納得した料理人たちが雪椿を選んでいます。

その人気は国内にとどまらず、海外の有名店からも指名されるお米となっています。

Buyer`s comment 米どころ新潟の百貨店から

新潟伊勢丹で雪椿の販売をスタートしたのは2017年の7月。当時キッチングッズやリビング用品の担当だった越品バイヤーの長谷川は「食器や調理器具は食品と一緒に紹介してこそ、魅力を十分に伝えられるはず」という狙いから、ふさわしい食品の発掘に苦心していました。

▲ NIIGATA越品バイヤーの長谷川雅史【2018年当時】

「新潟県唯一の野菜ソムリエ上級プロの資格者である清野朱美さんに相談したところ、紹介してもらったのが雪椿でした」

新潟は言わずと知れた米どころ。全国で最もお米に厳しい地域といっても過言ではありません。お客様に喜んでもらえるかどうか。新潟の百貨店として雪椿を紹介することは一種の賭けでもありました。

「清野さんに炊き方を実演しながら紹介しました。お客さまからはおいしいと言ってもらえただけでなく、雪椿のストーリーにも共感してもらえましたね。本当に良いものを紹介すれば、お客さまに喜んでもらえるという手応えを得ました」

一番伝えたかったのは、

自然の豊かさ

米作りにおいて忘れてはならないのが、水。ここ津南町は冬には3m以上の雪が積もる豪雪地帯。大量の雪は豊富なミネラルを蓄えた湧き水となって、田んぼを潤してくれます。

見玉不動尊を訪ねました。本堂へと登る石段の脇には、湧き水によって作られた7つの滝を見ることができ、清涼感を与えてくれます。

▲ 目の健康へのご利益があるとされる見玉不動尊

▲ 絶え間なく流れる湧き水が参拝者を迎えてくれます

▲ ペットボトル入りの湧き水もあります。この水で雪椿のお米を炊くと、さらに旨みが引き立ちます

「もう一ヶ所、お見せしたい場所があるんです」と小林さんが案内してくれたのは、

新潟の橋50選にも選ばれている吊り橋「見倉橋」。

眼下に広がる中津川渓谷の景色は、不安定な橋の上に立つスリルを忘れるほど美しく広がっていました。

▲ 映画のロケ地にもなった見倉橋。紅葉の季節には燃えるように色づく景色が楽しめるそうです

▲ 川底が見える透明度ですが、これでも前日の雨で普段よりも濁っているとのこと

▲ 帰路の途中で野生のカモシカに遭遇

越後雪椿産業株式会社

新潟営業所:〒949-8201 新潟県中魚沼郡津南町大字下船渡戊306-5

電話:025-761-7407

取材・文章・撮影:横田孝優(ザツダン)

その他「生産者と商品」 COLUMN

-

2023.10.04針と糸と、遊び心と。<塚野刺繍>が描き出す、刺繍の未来【後編】

2023.10.04針と糸と、遊び心と。<塚野刺繍>が描き出す、刺繍の未来【後編】 -

2023.10.04針と糸と、遊び心と。<塚野刺繍>が描き出す、刺繍の未来【前編】

2023.10.04針と糸と、遊び心と。<塚野刺繍>が描き出す、刺繍の未来【前編】 -

2023.09.01バッグで切り開く、輝く未来。<スパンギャルド>の挑戦【後編】

2023.09.01バッグで切り開く、輝く未来。<スパンギャルド>の挑戦【後編】 -

2023.09.01バッグで切り開く、輝く未来。<スパンギャルド>の挑戦【【前編】

2023.09.01バッグで切り開く、輝く未来。<スパンギャルド>の挑戦【【前編】 -

2023.07.24灯すのは、大切な人を想う気持ち。<小池ろうそく店>が現代につなぐ花ろうそく【後編】

2023.07.24灯すのは、大切な人を想う気持ち。<小池ろうそく店>が現代につなぐ花ろうそく【後編】 -

2023.07.24灯すのは、大切な人を想う気持ち。<小池ろうそく店>が現代につなぐ花ろうそく【前編】

2023.07.24灯すのは、大切な人を想う気持ち。<小池ろうそく店>が現代につなぐ花ろうそく【前編】 -

2020.09.19地域の宝が大変身!阿賀町のオニグルミから生まれた、絵本とおもちゃ【後編】

2020.09.19地域の宝が大変身!阿賀町のオニグルミから生まれた、絵本とおもちゃ【後編】 -

2020.09.17地域の宝が大変身!阿賀町のオニグルミから生まれた、絵本とおもちゃ【前編】

2020.09.17地域の宝が大変身!阿賀町のオニグルミから生まれた、絵本とおもちゃ【前編】

おすすめ商品 PICK UP

カテゴリーから探す CATEGORY

※三越伊勢丹オンラインストア【公式】にリンクします。

RECOMMEND

その他のおすすめイベント