上越市 falaj(ファラジ)

鮮やかな色彩がタイルのように並んだ小皿。驚いたことに、ガラスでできているんです。

ガラスの工芸品と言えば、吹きガラスやステンドグラスを連想しますが、カラフルなこの小皿たちはフュージングという技法によって作られています。

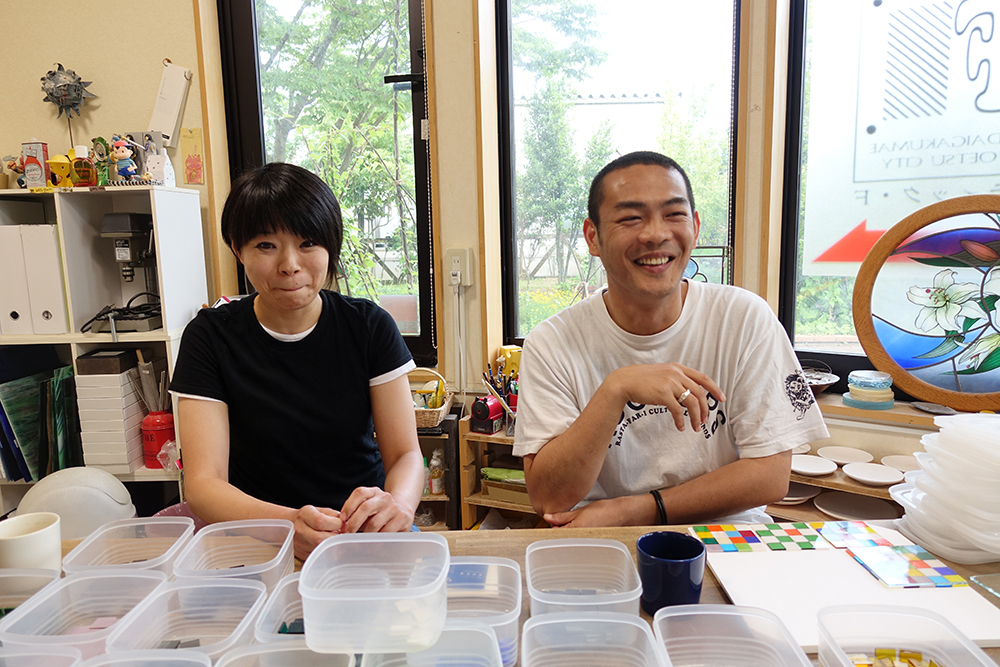

上越市にあるガラス工房「falaj(ファラジ)」。お皿や器、ブローチや、オブジェなどの製品を作るご夫婦のアトリエです。

falajとは「素敵なものを分かち合う」という意味。砂漠の国オマーンの言葉で、貴重な水を分かち合うための仕組みのことです。「ガラス作品が素敵な時間や出来事を分かち合うきっかけになってほしい」という二人の思いが込められています。

色ガラスを融合させる、フュージング

激しく熱せられた窯。ドロドロに溶かされたガラス。それを成形しながら冷ましていく、熱と時間との戦い。ガラス製作に対して抱いていた勝手なイメージは、falajには全く当てはまりませんでした。

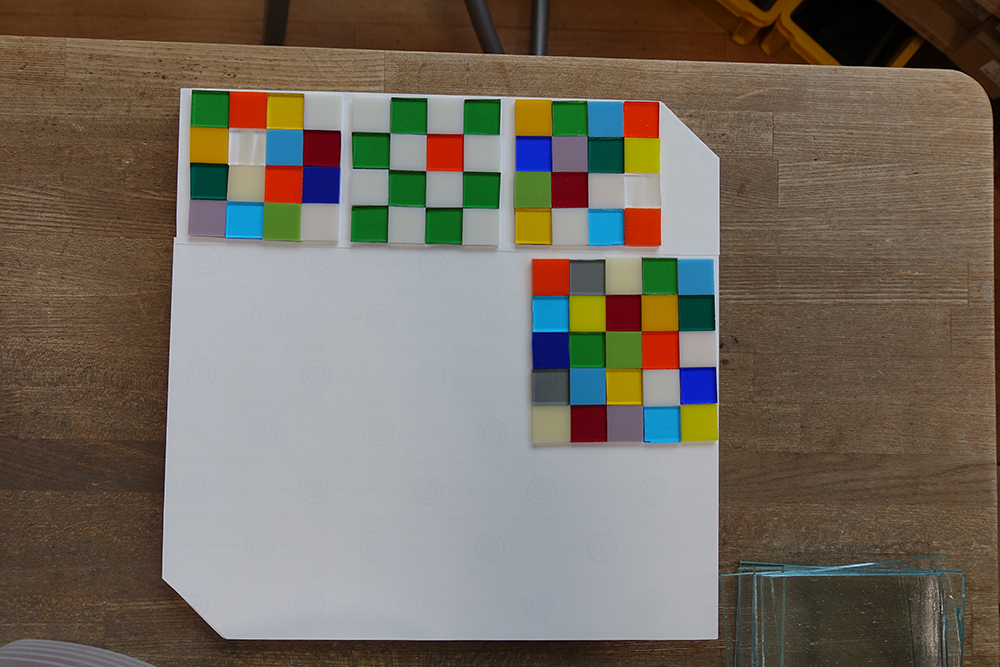

色の異なる様々なガラスを組み合わせてカラフルな模様を作り出すのが、フュージングという技法です。

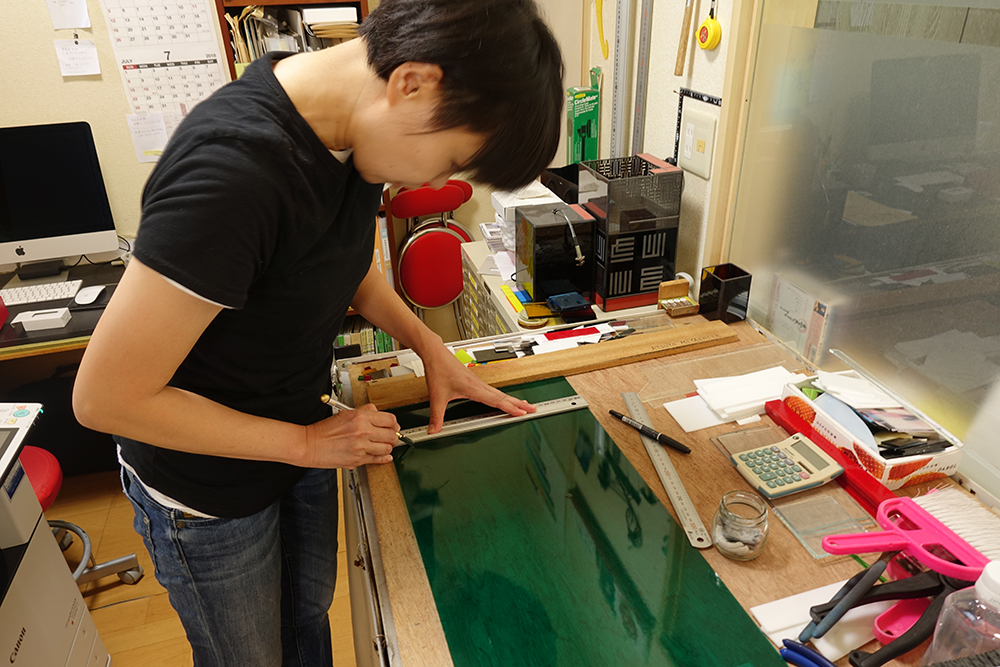

まずは大きなガラスから、パネル状のガラスを切り出すところから始まります。

一枚一枚がまっすぐに切れていないと、他のガラスと組み合わせる時に曲がる原因になります。神経を使う繊細な作業です。

細かく切られたガラスを並べて、模様を作ります。夏はブルー系や透明な色を入れたり、冬は温かみを感じる色を選んだり、季節感を考慮しながら、その場で組み合わせを考えていくのだとか。大きな作品になると、デザイン画を描いてから型紙に起こすこともあるそうです。

フュージングで使うのはこの電気炉。意外とコンパクトで驚きました。周りがあまり熱くならないので、室内に置いて作業をすることができます。ガラスに熱を加え、2回の焼成をします。

1回目は800℃まで電気炉の温度を上昇させ、1日かけて冷まします。

できあがったタイルを型の上に乗せ、2回目の焼成を施します。熱で再び柔らかくなったガラスは自重で落ちていき、型の形状になります。温度は750℃前後。冷めるまではさらに1日かかります。

「1枚作るのにかかる日数は、最低2〜3日。温度調整や湿度が原因で焼成中に割れてしまうこともあります」と、慎二郎さん。大きな電気炉を使って失敗すると、大量のガラスが全滅する危険性もあります。作品によっては4〜5回の焼成を繰り返すこともあるそうです。

えちごトキめき鉄道の車両「雪月花」のランプシェードを作った際は、複雑な形状を完成させるまでに6ヵ月間の試行錯誤がありました。フュージングには、多くの時間と繊細な作業の積み重ねが不可欠なのです。

砂をぶつけて、模様を刻む

こちらの小皿は、透明なガラスに細かな模様が刻まれています。

この模様には、さらにもうひと手間…では収まらないくらいの工程が必要になるそうです。

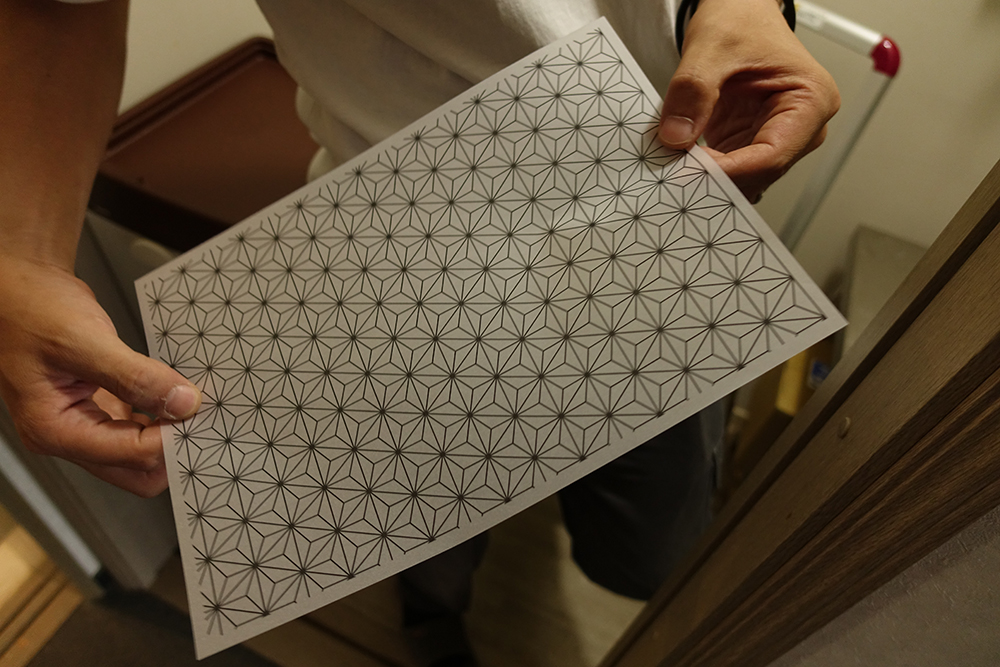

模様はパソコンで作成。それを印刷したトレーシングペーパーと露光フィルムを重ねてUVライトに当て、さらにナトリウム溶液につけて溶かしていきます。ちょうどフィルムを現像するのと同様の作業。

すると、模様の部分だけ露光フィルムが溶け、色が抜けたシートができあがります。

このシートは、青いフィルムが透明なシートの上に貼り付いた状態。これを裏返しにしてお皿に貼り付け、透明なシートを剥がすことで、青いフィルムのみを残します。

模様を付ける部分のみが露出された状態になりました。

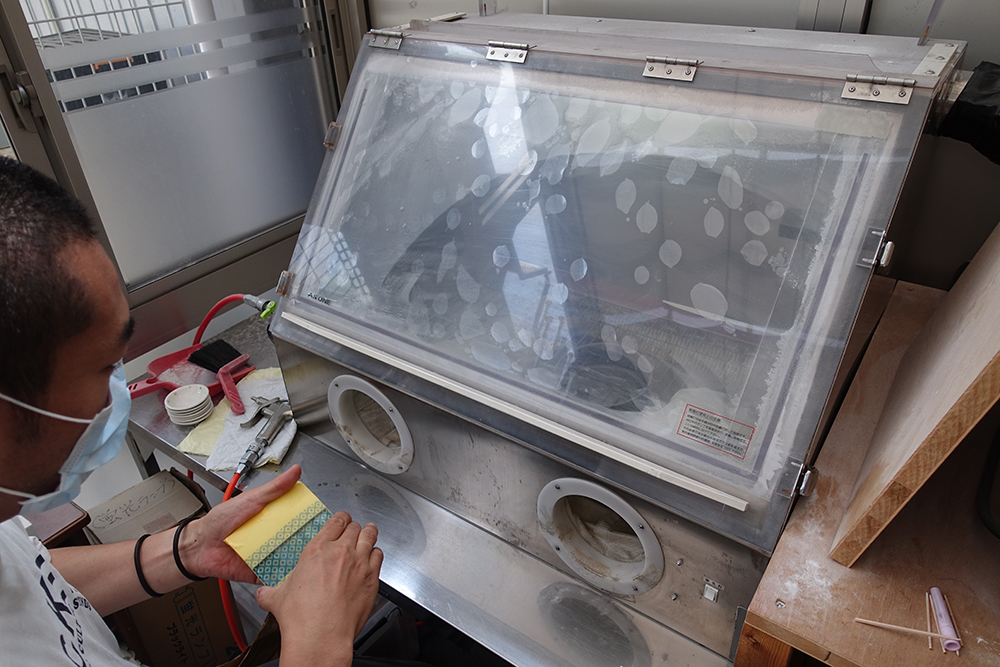

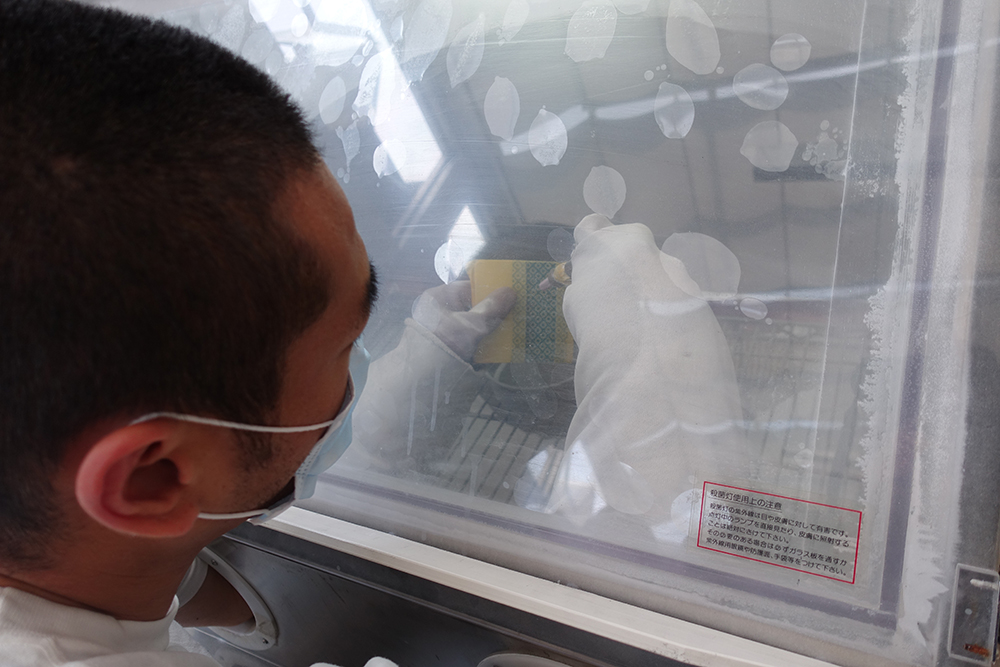

いよいよ模様を刻む工程へ。使うのは、サンドブラストという機械です。砂の粒のような細かい研削剤を吹き付け、磨りガラスに加工することができます。透明なガラスと磨りガラスのコントラストを作り、美しい模様を浮かび上がらせるのです。

「サンドブラストは勢いが強いので、フィルムが剥がれてしまうこともあります。そうなれば失敗。まんべんなく吹き付けることも大切で、模様が出ない部分があれば、それも失敗。何度か目で見て、慎重に進めます」

その後は水かお湯で洗います。表面に研削剤が付着しているので、こすると傷になってしまうことも。そうなっては、フュージングから数えて計4〜5日間の作業が全て水の泡。最後の最後まで、気が抜けません。

「楽しいのは色ガラスを並べてる時だけかも」。苦笑いする慎二郎さんの姿から、地道で根気のいる作業であることが伝わってきます。美しいガラス製品は、たくさんの手作業によって生み出されていました。

敷居は低いが、奥は深い

吹きガラスやステンドグラスと比べて、まだまだ珍しい技法であるフュージング。

一連の作業を見せてもらい、「高度な技術が必要なんですね」と聞くと、慎二郎さんからは「始めるのは割と簡単です」と、意外な答え。「ガラスを切る・並べる・焼成する」という3つの工程しかないため、やり方を真似するだけならすぐにできる。でも、思い通りの形を作ろうと思うと、長く険しい道が待ち構えています。

ガラスの細断や模様の彫り込みなど神経を使う作業はたくさんありますが、特に技術的な個性が出るのが、電気炉の温度管理。

「何℃」で「何分」加熱するか。

頭の中にプログラムを構築するイメージで、温度コントロールのプランを組み立てます。

「一度試して上手く行かなければ、温度を5℃上げてみる。それでも失敗したら、次は時間を10分伸ばしてみる。そんな挑戦の繰り返しです」

温度管理は外部からの影響も受けやすく、気温や湿度の違いも考慮して微調整をしなくてはなりません。ガラスの性質を深く理解しなければ、フュージングを自分のものにするのは難しいと慎二郎さんは語ります。

次回の後編では、慎二郎さんと淳代さんがガラス工芸の世界に入ったきっかけや、越品バイヤーから見たfalajの魅力について掘り下げていきます。

falaj

新潟県上越市大学前65

電話:025-523-1696

取材・文章・撮影:横田孝優(ザツダン)